全国各地に名店がありますが、岡山に本拠を置く百貨店といえば、天満屋さんですよね。でも、実は天満屋さんが38ものグループ会社を持つビッグなグループ企業なのだということを知っている人は少ないのではないでしょうか。

大学生の三嵜くんが直撃取材で知った百貨店事業にとどまらない天満屋さんのスゴさを、今回はお届けします!

グループ全体の力で岡山に貢献する百貨店。株式会社天満屋ウェブサイト

★光田 あゆみ(みつだ あゆみ)さん

勤続18年目のアセットマネジメント事業本部新規事業部課長(2024年12月時点)。マイブームは発酵食品を食べたり作ったりすること。卒論のテーマは「岡山弁と関西弁の境界線はどこにあるのか」。

★住吉 史帆(すみよし しほ)さん

入社8年目。百貨店事業本部主任、WEB・カタログチームWEB担当(2024年12月時点)。最近のマイブームはIKEAでのショッピング。月一度は通っており、先日は可愛いグラスと、使いやすい物干し竿を購入したそう。

★三嵜(みさき)さん

旅行とドライブが好きな大学2回生。最近はアルバイトを通じて、働く上で大切なのは「誰とどんな環境で働くかだ」と感じて、企業の雇用環境への意識を強くしている。

Index

100年超えて岡山を愛し、愛されてきた百貨店

地域に根付いた事業を続けて、約200年。

- 光田さん、本日はよろしくお願いいたします。1829年の創業から現在までの沿革をHPで拝見いたしました!創業当初はどんな商品を扱っていたのですか?

-

光田

天満屋は、岡山市西大寺の小間物(こまもの)店からスタートしましたので、主に、櫛(くし)や簪(かんざし)などの雑貨を中心に取り扱っていたそうです。商売が盛んな大阪で商業の勉強をしてきた創業者が、当時まだこのあたりでは珍しい「正札(しょうふだ)販売」の手法を取り入れました。これは値札で値段を提示するという販売方法です。

- 商品に値札を付けて販売・・・?昔は値札はつけなかったのですか?

-

光田

はい。現代では価格を表示するのが当たり前ですが、当時は値札をあえてつけず、相手や時季によって値段を変えるという販売方法が主流でした。そのため、大人も子どもも、男性も女性も、あらゆるお客様に対して平等な「正札販売」を導入したことは大変画期的な取り組みだったようです。

- いつ頃、現在の形態の天満屋になったのでしょう?

-

光田

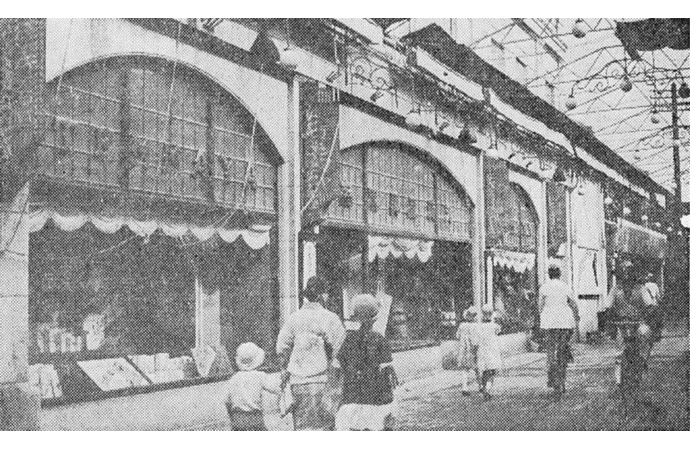

百貨店になった頃の本館正面ショーウインドウ(昭和3年発行 記念誌より) 1925年3月10日に百貨店に業態転換し、岡山唯一の百貨店として表町に本店を構えました。2025年に、百貨店として生誕100周年を迎えました。もっと地域に密着し、貢献できる存在を目指しています。

- 100年!スケールの大きな数字ですね。

-

光田

さらに、2029年には創業200年を迎えるんです。ここ数年は複数のアニバーサリーが続く特別な期間だと感じます。弊社が長い期間を経て成長する過程で、これまでにたくさんのグループ会社が生まれました。現在、38のグループ会社をもっており、会社同士の相乗効果を生み出す取り組みにも注力しています。

- すごい数ですよね。取材前は天満屋さんにそんなにたくさんの系列会社があるとは知りませんでした・・・!

グループ全体のシナジー創出を目指す

- グループ会社が多数あることで、どんな効果があるのでしょうか。同士で相乗効果を生みだすためにどんなことをしていますか?

-

光田

例えば、百貨店の力だけでは解決できない、地域の課題解決に取り組むことができますよね。天満屋では、創業からこれまでもずっと「地域貢献」に取り組んでいました。創業200年を目前にして、もっと地域のために、地域の方々の役に立つためにはどうしたらいいかを改めて考え、取り組みを強化しています。

グループ内で、人材や情報を交流させて相互の強みやリソースを知ることで、新たなイノベーションが生じる可能性があります。

- なるほど。地域課題の解決を目指した活動もされているのでしょうか。

-

光田

はい。天満屋では、「地域連携事業」を行っています。よく「地域の課題解決」という言葉を使いますが、実際の悩みや課題というのは地域毎にバラバラなものです。

ですから、私達は地域の企業や学校、全市町村に直接出向き、現場の生の声をキャッチすることからはじめています。さらに今ではもう一歩踏み込み、井原市、津山市などの市役所で、天満屋社員が自治体の職員の方々と一緒に働きながら、一緒に課題解決を行う取り組みも実現しています。

- そこまで徹底的に地域に密着しているんですね。地域連携事業の取り組みで成果はありましたか?

-

光田

はい、様々な課題やご要望をお聞きすることができました。例えば、岡山県の複数の地域で「東京をはじめとする関東地方に向けて特産品を販売したいが、なかなかできていない」という販路拡大に関する課題でした。

この時期、東京都・新橋にある鳥取県と岡山県のアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」の運営をする団体の募集がありました。私たち天満屋の、岡山県にも鳥取県にもお店があり、地域の魅力をよく知っているという点を強みに、手を挙げさせていただきました。

2024年春のショップ運営開始後には市町村ごとの特産品にフォーカスした催事を開催しました。この取り組み以降、定期的な開催につながっています。今後も地域ごとの課題やご要望を深く調べ、よりスピード感をもって対応していきたいと考えています。

- 他にも、天満屋ならではの強みを教えて下さい。

-

光田

地域の皆様から頼っていただけている点でしょうか。

昨今都市部の百貨店は訪日外国人でにぎわい業績が伸びていますが、インバウンドの恩恵が少ない地方百貨店は伸び悩んでいると言われます。そういった中で今後はどれだけ地域の方々に頼っていただける存在になれるかが地方百貨店の存続の鍵になると、私達は考えています。

天満屋グループは百貨店だけでなく多種多様なグループ企業を展開しているので、それだけたくさんの課題解決の手段を提案できるということです。

今後も、天満屋グループの力を集結して地域の皆様のお役に立つことで、「天満屋があってよかった」「この地域に住んでいて良かった」と思っていただける存在になりたいですね。

天満屋が引き上げていく「人」と「商品」の魅力

- 百貨店としては、今後どのように魅力ある商品をおすすめしていきたいですか?

-

光田

目利き力そのものを高めて、有形無形関係なくお客様に喜んでいただけるものをおすすめしていきたいですね。

そのため、弊社では教育にも力を入れています。特に今年は「教育元年」として、従業員の主体的な学びを応援する取り組みを強化しています。たとえば、特別な日の贈り物を探しに来店される方が多いので、より良い商品をおすすめできる知識と技術が必要不可欠です。そのため、スタッフには「ギフトコンサルタント」「食生活アドバイザー」といった社内外の資格取得を推奨しています。仕事に直結する資格だけではなく、それぞれの興味関心のある資格の取得も応援しています。

また、顧客満足度のさらなる向上を目指し、月2回の「天満屋ステップアップセミナー」にも力を入れて取り組んでいます。「最初のお声かけの練習」「特定の商品をおすすめする練習」など、毎月テーマを変えて接客の練習に励んでおり、最近のセミナーでは接客中の映像を見てお客様が何を欲しがっていてどんなお声がけをするべきか客観的に考える練習をしました。

ネットショッピングが身近になり今後も発達・さらに普及していく中で、振り子のようにリアル店舗の「ここでしか買えない」「ここでしかできない体験」が大切になると考えています。そこで重要なのは、販売技術や商品知識だけではなく「人の魅力」で、モノより時間や機会が重視される今、社員一人ひとりが人間性を高めることが何よりも重要だと思っています。

- 光田さん、ありがとうございました!人や商品のもつ魅力の背景には様々な工夫があるんですね。

岡山生まれ岡山育ちで天満屋を選んだ、住吉さんのキャリア

幼い頃から大好きだった場所に就職

- ここからは住吉さんについて伺わせてください。なぜ住吉さんは天満屋さんに就職を決めたのですか?

-

住吉

天満屋は、私が幼いころからとても身近な場所であると同時に、憧れの存在だったからです。店員さんも気さくに話しかけてくださり、ワクワクする場所というイメージがありました。大学時代に就職先を考えた際、「モチベーションが上がるような環境で働きたい!」と思い、最初に天満屋が思い浮かんだんです。採用面接の際も話しやすい方々ばかりで、就活の状況も親身になって聞いてもらえたため、就職を決めました。

- もともと天満屋が好きだったんですね。お客さんとして来ていたからこその視点が活かされてますか?

-

住吉

お客さんだった経験が活かされているかどうかは分からないんですけど、いざ自分がスタッフ側になるとたくさんの気づきがありました。当時から感じていた天満屋独特の居心地の良さは、スタッフがニーズを予測して、先回りの提案をしてくれていたおかげだと気づいたんです。接客の奥深さを改めて感じましたね。

- ちなみに、大学時代は何を頑張っていましたか?

-

住吉

大学時代は勉学やサークルなどの中では、これというものは見つけられませんでした。しかし、話題のスポットやイベントにはとても関心があったので、授業終わりに大学の友人と新しいカフェにいったり、休日はマルシェを巡ったりなど、大学外の活動に熱中していましたね。

- そういった活動も、流行や情報に敏感じゃないとなかなかできないことじゃないですか?

-

住吉

そうなのかもしれませんね。SNSを通じてイベント情報を調べたり、マルシェの出展者さんから次回開催の情報を収集したり、アンテナは高くしていたと思います。

現在は天満屋のオンラインショップを扱う部署にいます。ECサイトの企画では、ただ「北海道グルメ」と情報を集めただけのページを作っても人気は出ません。売れ行きの良いページ作成のためには、新しい切り口のコンセプト考案や、魅力的な商品の集積を意識する必要があります。

そういったところでは、大学時代に関心を持っていたカフェやマルシェのコンセプトから企画の着想を得ることもあって、経験が活きていると感じます。

天満屋NET SHOP

https://web.tenmaya.co.jp/netshop/top/CSfTop.jsp

商品に秘められたドラマが人々の心を動かす

- 企画って楽しそうですが、悩む場面もありそうですね。

-

住吉

そうですね。私は入社4年目にEC担当部署へ異動したのですが、そのタイミングはコロナウイルスが流行し、ECサイトでの購買が一気に促進された時期でした。とにかく商品は売れ、商材や企画をどんどん開拓していくことができたんです。しかし、外出規制が終わるとECサイトでの販売スピードが鈍化してしまい・・・例年通りに企画を出しても売り上げがどうしても伸び悩んでしまう状態になりました。この時期の改善案や新たな企画を生み出す過程では、とても苦労しましたね。

- どんな工夫でその時期を乗り越えたのでしょうか?

-

住吉

大事にしたのは「一つの企画にストーリー性を持たせるようなページ作り」ですね。

例えば、くだものの生産現場に直接お伺いして、生産者さんに取材を行い、生産の工夫やその地域の特色などの情報を収集します。その上で、農作物が手間暇かけて育てられていると伝わるページ作成を心がけたのです。

こういった取り組みは、生産者さんとの関係性を深めることができると同時に、自身の知識を深めることにもつながります。結果、商材や企画のクオリティにも磨きがかかったと自分自身感じています。

- なるほどー!その中で、特に印象に残っている仕事を1つ教えてもらえますか?

-

住吉

はい、青森県板柳町のリンゴ販売ページの企画開発が印象に残っています。毎年冬になるとカタログとECの両方で青森県産のリンゴを販売していて、例年ページには生産者の方からのメッセージや生産の工夫をのせていました。しかし、「リンゴだけでなく『町』のことも知ってほしい」と考えたのです。

板柳町は明治時代からリンゴ栽培の中心地であったとともに、今でも「日本一のりんごの里づくり」を目標にかかげており、地域全体がリンゴ栽培に誇りを持っている町でした。それを伝えたいと、リンゴ栽培が土地に根付いたストーリーも紹介することにしたのです。

板柳町の方々には、「ページを見る度に心が動かされます」と言ってもらえました。

- 今はどんなプロジェクトに注力されていますか?

-

住吉

時期的なプロジェクトとしてはバレンタインやホワイトデーの準備をしています(※この取材は12月中旬でした)。

今年は、ネットショップ限定商品をご用意してECサイトだけの持ち味を強化しました。特にケーキ類は海外の人気ブランドを集めており、特に関東圏で売り切れが続出しているブランドを中心におすすめしていく計画です。

実は、天満屋ECサイト「バレンタイン特集」を使用しているお客さまの3割以上が関東にお住まいの方です。バレンタインデー、ホワイトデーをきっかけに岡山の特産品にも注目していただけるよう、ストーリー性のあるページ作成を中心に様々な戦略を練っています。

- 今後はどんな企画を作っていきたいと思っていますか?

-

住吉

私自身、生産者さんの話を直接お聞きするようになり「知られていない商品をもっと多くの方に知ってほしい」という思いが強くなりました。

次年度は作り手の方へのヒアリングにもっと力を入れていく予定です。例えば、岡山県の特産品である白桃やマスカットについて、果樹園の土づくりから、月に一度のペースで生育状況を取材するつもりです。

生産者さんの熱意を分かりやすくお届けし、人々の心を動かす企画をつくりたいですね。

心のときめきを感じて、やってみよう!

- ありがとうございます!最後に、これから自分の進路を考えている若者へのメッセージをお願いします。

-

住吉・光田

住吉さん:大学時代は、自分の心がときめく対象が何なのか、じっくりと考えてみることをおすすめします。私は以前、一人のお客さんとして、天満屋からワクワクをもらっていました。今では天満屋に就職し、仕事が自分の人生を豊かにできるものの一つになっています。心が折れそうな時でも、ワクワクを取り戻せるものが近くにあると元気になれる気がしています。

現在はECサイトの担当をしていますが、接客サービスの助っ人に入ることがあります。最近では「相手にプレゼントを送りたい」というお客さまと一緒に品物を探し、相手との思い出話も聞く中で、とても心があたたまりました。自分の内側からモチベーションを生み出すと、仕事も無理なく継続できると思います。

そのためにも、ぜひ自分の心のときめくものが何か、今のうちに探してみてほしいと思います。

光田さん:私は、勉強も遊びもできることなら何でもやってみるのがよいと思います。

私は大学の卒業論文で「岡山弁と関西弁の境界線がどこにあるのか」を研究しました。日生駅から姫路駅までの各JR駅周辺でアンケートやインタビューなどを行い、どちらの方言を使うのか調査したんです。

最近、赤穂が出身だという学生さんと採用面接でお会いし、卒論研究の副産物として赤穂のローカルトークができました。それでその学生さんとの距離がぐっと近くなり、親近感を持っていただけたかなと思います。

また、インタビューを通して仲良くなったご家族がわざわざ店頭に来てくださり、モチベーションにつながったこともあります。学生の時の「やった」「行った」は、必ず将来の自分を助けてくれるはずですよ。

- 僕もたくさんの経験を通して、心が動く対象を見つけていきたいと思います。光田さん、住吉さん、本当にありがとうございました!

-